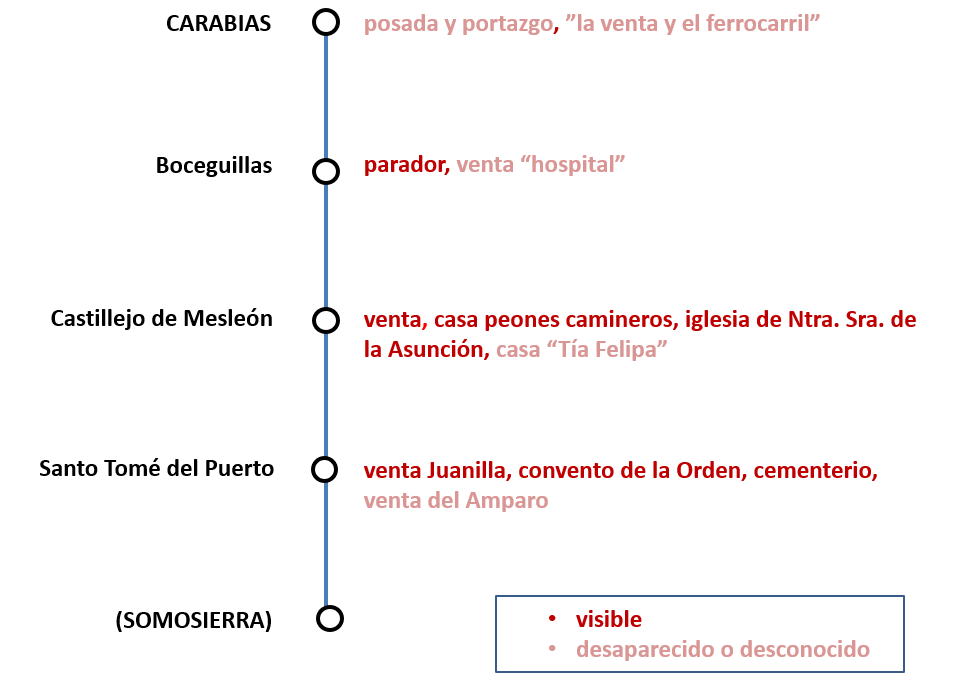

Esta entrada es la segunda parte del trabajo sobre las hospederías y otros puntos de interés, por el camino real del puerto de Somosierra. En esta ocasión bajaremos del puerto de Somosierra hasta el pueblo de Carabias, ya cerca de la provincia de Burgos. De lo que más largamente vamos a escribir es sobre la venta Juanilla, porque es donde hemos encontrado más información histórica e interesante. Del último punto de la ruta del que hablaremos será Carabias; se nos cayó el alma a los pies cuando vimos el estropicio que se realizó en este pueblo con la antigua venta y portazgo. Pero entre medias, os mostraremos algunos otros puntos de interés.

Itinerario

La Venta Juanilla (Santo Tomé del Puerto)

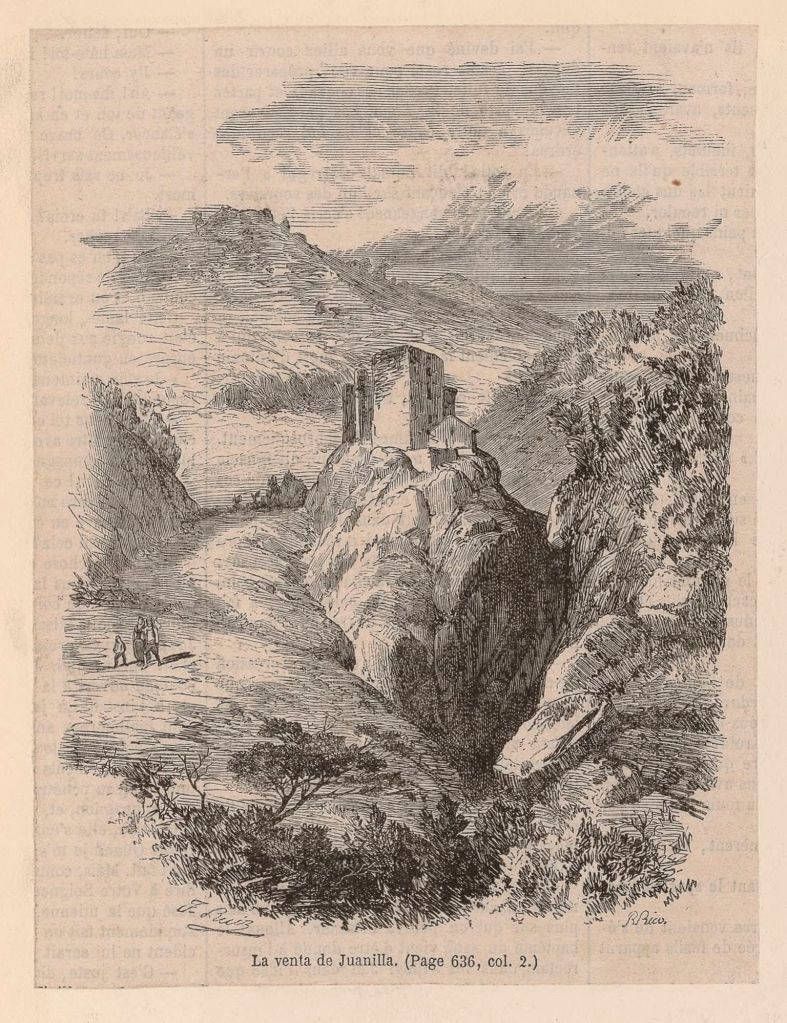

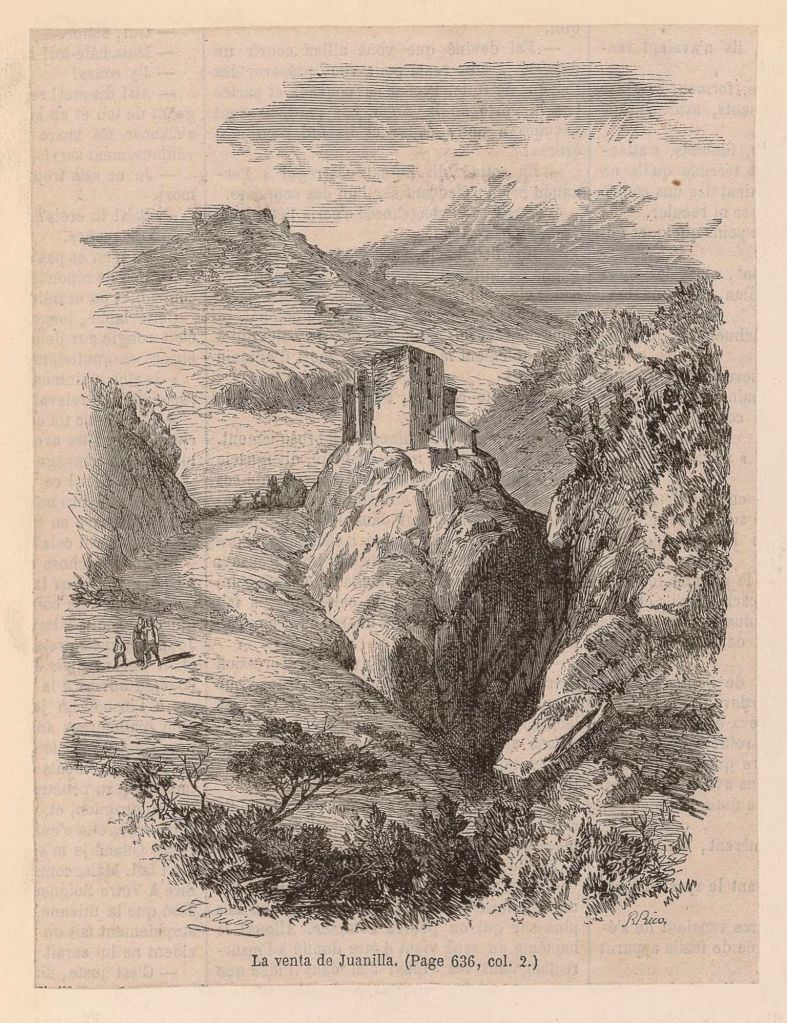

Las primeras noticias que tenemos de esta venta las hemos encontrado en el libro de José Javier Ramírez Altozano, sobre los “Bosques Reales de San Lorenzo del Escorial”, y del cual vamos a obtener mucha información. Según podemos descubrir en este libro, existe un Manual de Hacienda del priorato de los Jerónimos de Santo Tomé, elaborado a finales del siglo XVI y principios del XVII (perteneciente al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial), donde se indica que “(…) a orilla del Camino Real del Puerto [de Somosierra], tiene este Monasterio una venta muy buena, conforme a las de aquella tierra, y muy útil por el sitio donde está, y en passo tan frecuentado, la cual se arrienda y vale cada año lo que adelante se dirá.” [1]

A inicios del siglo XVII el estado de la venta Juanilla debía ser muy malo, a tenor de lo indicado en el capítulo del 23 de setiembre de 1621 del Priorato de Santo Tomé: “(…) propuso nuestro Padre al convento que la venta que tenemos en el Priorato de Sto Thomé, que comúnmente llaman de Juanilla, es necesario hacerla de nuevo por estar muy mal parada (…)”. El coste de las obras de reconstrucción de la venta debía de ir sobrepasando lo presupuestado, ya que en un capítulo del año 1626 se dice “(…) en la obra de la venta de Sto Thomé el maestro que la tomó a su cuenta para hacerla se había perdido y había luego algunas demasías por las cuales pedía mucho, y por quitarse de pleitos y ruidos y atendiendo a lo que había perdido, el Padre Prior se concertó con el dicho maestro de obras y le dio cosa hasta de tres mil reales más por las dichas demasías.” [1]

Unos cuantos años después, en 1640, el ventero debió de pasarlo canutas con los solados que se paraban en su establecimiento, ya que el Prior le perdona 20 ducados sobre la renta que debía pagar. El Prior expresa que lo hace “(…) por razón del mucho daño que había recibido de los soldados que habían pasado por allí.” En el año 1644, se vuelve a perdonar al ventero la deuda que tiene con el Priorato, por interés del convento de seguir teniendo a una persona frente al negocio [1].

Con tantas vicisitudes, a finales del siglo XVIII, la venta debía de seguir estando poco presentable, puesto que el Intendente de Burgos solicita en 1783 al Prior que se restaure la venta. Estas obras de reparación deberían permitir que hubiese en ella “(…) a lo menos dos habitaciones altas, procurando que estuviesen bien amuebladas para que se pudiesen alojar allí las personas de su posición que transitan por aquella carrera.” Ese mismo año, el ministro Floridablanca, vuelve a insistir por carta al Prior sobre la conveniencia de restaurar el edificio y de que ofrezca las comodidades que sean menester [1].

La venta, que imaginamos ya estaría restaurada, es puesta en venta en 1798, según el Diario de Madrid, el cual nos dice que “Con licencia del Rey nuestro Señor, se vende el Parador llamado Venta Juanilla, propio del Real Monasterio de San Lorenzo, construido 15 años hace, con todas las conveniencias, y comodidades propias de su destino: está situado al pie del Puerto de Somosierra a la parte de Castilla la vieja camino Real y Calzada de Burgos, Vizcaya &c. tasado en 3008 reales. Quien quisiere hacer postura, o tratar de su compra acudirá en Madrid al Padre Maestro Fray Josef de Manzanares, calle del León casa del Rezo; en el Priorato de Sto. Thome del Pie del Puerto, concejo de la Orden al Padre Fray Andrés Castro, Vicario en él; y en San Lorenzo al Padre Fray Julián de la Concha.” [2].

Si os fijáis, el texto nos dice que el establecimiento fue construido 15 años antes del aviso de su venta, lo que no cuadra con lo visto anteriormente. Imaginamos que la reconstrucción de la venta hacia el año 1783 debió de ser considerable y por ello el aviso publicado en 1798 (justo una diferencia de 15 años) hablaba como si fuese obra nueva. Otra posibilidad es que se construyese un nuevo edificio cercano al anterior. Aquí debemos reseñar que, Julio Miguel Angulo López, en su trabajo sobre las ventas en la provincia de Segovia, del cual ya os hablamos en otra entrada, da a entender que la venta ya existía a finales del siglo XIII [3]. De todas formas, los bienes del Priorato pasaron a ser de propiedad privada cuando la desamortización de 1836.

En el siglo XIX, la Venta Juanilla aparece, por ejemplo, en los itinerarios de Antillón de 1815 [5] y del manual sobre diligencias para el año 1831 [6]. En la Guía Valverde, publicada en 1886, se indica que la venta presenta muchas comodidades y buenas cuadras [7]. Otra fuente que menciona la restauración de la venta es el Diccionario de Sebastián de Miñano (1826), indicando que en el Concejo de Santo Tomé del Puerto “(…) está la venta que llaman de Juanilla, que es muy antigua en aquel sitio, pero está modernamente ampliada y mejorada a expensas del monasterio del Escorial. Es muy útil en el camino de Madrid a Francia.” [8]

Pero a mediados del siglo XIX, la venta fue nombrada de forma diferente: Mellado la nombra como Venta de Juanilla, pero dice que ahora recibe el nombre Parador de Peralta; esto ocurría en 1852 [9]. Unos años más tarde, en 1866, Germond de Lavigne en su Itinerario por España, también llama al lugar Parador de Peralta [10]. Richard Ford menciona también el lugar llamándolo Parador e indicando que fue construido recientemente por la Compañía de Diligencias; la fecha de publicación de la guía de Ford es 1845 [11].

La razón de este cambio de nombre nos lo indica Angulo: la venta fue comprada por Domingo Peralta en 1842, tras la desamortización [3]. Sin embargo, esto último no encaja con lo que afirma Pascual Madoz, el cual apunta las buenas condiciones de la venta y el nombre del propietario: “(…) [la venta] tiene buenas habitaciones y está bien servida en comida y camas: en ella hay un tiro de diligencias, es propiedad de D. Joaquín Alcalde.” [12] El volumen del Diccionario de Madoz, donde aparece la entrada referente a la venta, se publicó en 1847, así que debió de haber un cambio de propietario en esos años.

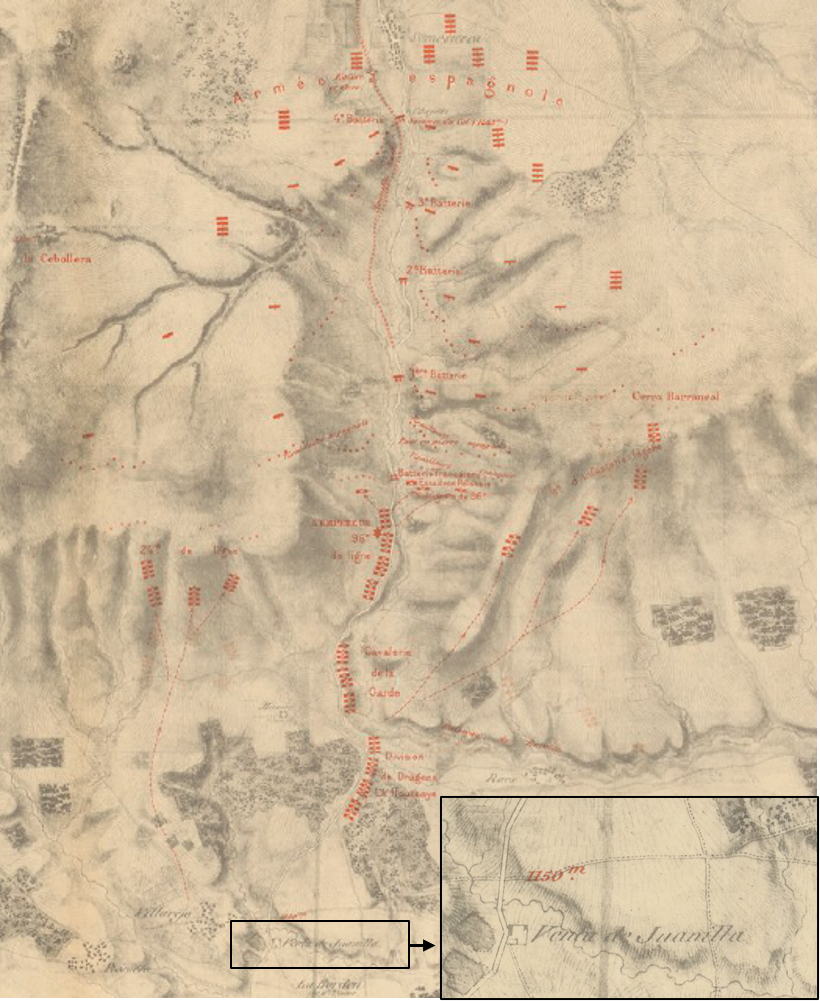

En el siglo XIX la venta tuvo su protagonismo, como varias otras de la zona, en dos guerras: la de la Independencia y la Carlista. En la primera de ellas, parecer ser que Napoleón estuvo alojado en la venta durante la batalla de Somosierra y arengaba a sus tropas desde el balcón de la hospedería [3]. En un mapa confeccionado por el Ejército Francés donde se señalan las posiciones de sus tropas en la subida a Somosierra en 1808, aparece señalada la Venta Juanilla:

En cuanto a la segunda contienda, el diario El Universal publicaba en 1822 el parte de Nicasio Sánchez Boado, comandante de la partida destacada en la venta de Juanilla, a su superior: “En esto momento, que son las ocho de la mañana, me pongo en marcha con la partida de mi mando en persecución de una gavilla de facciosos que se dirigen, según parece, al lugar de Luruelos (…) no se hace necesario el que V. se mueva de ese punto; siendo suficiente la tropa que tengo a mis órdenes para exterminarlos si llego a alcanzarlos. Dios guarde a V. muchos años. Venta de Juanilla, 2 de diciembre de 1822.” [14]

También, nos gustaría mencionar como curiosidad que en 1857 debía de haber una manada de lobos (o un lobo solitario) rondando por la Venta de Juanilla. En un artículo de la época se dice que el alcalde de Ventosilla y Tejadilla recibe “(…) parte por el alcalde de Casla, manifestándome le avisaban de Sigueruelo la fatal tragedia ocurrida en Santo Tomas del Puerto, de haber sido en aquella noche mordido terriblemente uno de los criados de la venta Juanilla, por un lobo rabioso (…)” [15].

Por último, os mostramos un cantar que recogió Pedro Llabrés en su libro Estampas Viejas entre Madrid y Segovia, en 1946. La Venta Juanilla debió tener reputación de lugar carero [16]:

Hoy en día, la venta Juanilla es un hotel/spa de cuatro estrellas y el edificio actual poco tiene que ver con lo que existió en su día. Para llegar hasta él basta con tomar la salida en la A-1 hacia Santo Tomé del Puerto y lo encontraréis seguro.

Convento de la Orden (Santo Tomé del Puerto)

Hablamos de este convento por dos razones: porque está íntimamente relacionado con la antigua historia de la venta de Juanilla, como hemos visto anteriormente, y porque aún existen unas pocas ruinas que se pueden ver.

El convento se habría edificado en el siglo X. El rey Alfonso VIII concede al monasterio de Santo Tomé las propiedades adquiridas en Sepúlveda y otros lugares en 1192. Una bula papal de Gregorio XIII, en el siglo XV, a petición de Felipe II, permite que se aneje el cenobio al monasterio de San Lorenzo de El Escorial. En ese momento, el edificio pasa de ser de abadía a priorato; parece ser que fue debido al descontento de las autoridades eclesiásticas con los canónigos reglares. Sea como fuere, el monasterio tenía en su propiedad una hospedería: la venta de Juanilla, la que acabamos de ver [17].

Existe una tradición que supone que en Santo Tomé se celebró la última batalla contra los musulmanes que se habían quedado en Castilla. Esta tuvo lugar cerca del día y festividad de Santo Tomás, por eso se edificó una ermita que posteriormente se convirtió en convento [17].

Las escasas ruinas, por no decir casi ninguna, son unos restos de muros del monasterio original y la torre. Hacia 1930, para ampliar la ermita de Villarejo, se utilizaron las piedras de lo que quedaba del edificio del convento. La torre que se ve hoy en día es una reconstrucción, sobre los sillares originales de esta, realizado por el ayuntamiento para que quedase constancia del antiguo edificio. Reseñar que, junto a la puerta de entrada del cementerio, existe un escudo con la parrilla de San Lorenzo:

La Venta del Amparo (Santo Tomé del Puerto)

Existía otra hospedería, la Venta del Amparo, muy cercana a la Venta Juanilla, un kilómetro más lejos, en dirección a Burgos. Tanto en la planimetría de 1904 como en la primera edición del mapa MTN50 confeccionado en 1940 [18], aparece esta venta. Ya un poco más recientemente, el nomenclátor de la provincia de Segovia de 1950 nos informa que la Venta del Amparo estaba constituida por una sola vivienda, en la cual vivían 8 personas. A título comparativo, en ese mismo año, la Venta Juanilla lo formaban dos viviendas y tenía 10 habitantes [19].

Hoy día la venta está desaparecida, probablemente destruida cuando la construcción de la autovía. Como curiosidad, os comentamos que Christian August Fischer, dice haber pasado noche en una venta llamada San Lorenzo, al pie del puerto de Somosierra, lado segoviano [20]. Es la primera vez que vemos mencionado este nombre y no sabemos si correspondería a la venta Juanilla o a la venta del Amparo, pero visto el nombre de San Lorenzo, suponemos que se refería a la venta de Juanilla, la cual pertenecía todavía en la época del viaje (1797-1798) al monasterio de San Lorenzo de El Escorial. A este autor lo vimos en la primera parte sobre el puerto de Somosierra.

Venta (Castillejo de Mesleón)

Hemos sabido de esta venta por la planimetría de 1904, elaborada por el IGN. Comparando el mapa con fotos aéreas actuales, hemos localizado un edificio que quizá fuese la venta. Pero sinceramente, no tenemos ni idea si es así o no. Para llegar a este edificio, tomad la salida hacia Castillejo para llegar a la antigua N-I: os la encontraréis enseguida, a la derecha. Os pasamos una foto actual del edificio:

En casa de “Tia Philippa” (Castillejo de Mesleón)

Una vez pasada la venta Juanilla, Joseph Baretti en 1770 (al que también vimos en la anterior entrada sobre el puerto de Somosierra) y sus dos amigos vascos se encuentran con una posada de una sola habitación, a parte de la cocina con su fuego que lo ahumaba todo. La habitación era muy pequeña y consistía en “(…) un sórdido agujero que contenía dos sórdidos camastros, uno de los cuales estaba ocupado por un pobre viejo que, según supe después, murió esa misma noche.” [21]

Ante tal espectáculo, deciden buscar otro sitio donde alojarse. Por medio de la intermediación del cura y del alcalde del pueblo, pasan la noche en una casa llamada «Tia Philippa», donde pudieron cenar agradablemente. La cena estaba compuesta de “(…) alubias secas cocidas con aceite, el bacalao acostumbrado guisado con aceite, las sardinas acostumbradas, más sal que salmuera, y la acostumbrada tortilla aceitosa, con solo la adición de algo de escabeche, o sea, pescado de río conservado en vinagre, azúcar y ajo, junto con nueces y pasas como postre.” [21] De su descripción de la cena, se deduce que nuestro viajero debió de “salirle el aceite hasta por las orejas”. También indicar que este viaje se realizó en tiempo de Cuaresma y por ello el menú no tenía nada de carne. Después de una noche tranquila, partieron de madrugada para Aranda de Duero.

Un tema interesante que nos comenta Baretti en su libro es que la Tia Philippa tuvo a bien alojar a los viajeros porque se lo pidió expresamente el alcalde. Parece ser, en esa época y según el autor, que nadie tenía el derecho de “arrebatar” viajeros a las posadas, ya que los posaderos pagaban un impuesto por tener la hospedería. Y como dice Baretti “(…) los posaderos pagan por tener posada, y si los viajeros no acudiesen a ellos con el pretexto de que sus posadas son malas, los pobres bellacos morirían de hambre y se arruinarían.” [21]

Casa de peones camineros (Castillejo de Mesleón)

Nos gustó esta casilla de peones camineros; parece una “verdadera casita”. Por ello os adjuntamos una foto, aunque no sepamos nada sobre su historia personal. Si queréis conocer un poco más sobre la vida de los peones camineros y sus casillas, os invitamos a descubrirla en nuestra entrada referente a ellos.

Una vez vista la “posible” venta de Castillejo, seguid la antigua N-I y a pocos metros, a la derecha, os encontraréis esta casilla.

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción (Castillejo de Mesleón)

El templo, que se encuentra a continuación de la casilla, pero esta vez a la izquierda, tiene el estatus de Bien de Interés Cultural.

Su origen es románico, pero en el siglo XVII se añadió el atrio, la espadaña y el hastial. Del antiguo edificio se conserva el ábside con dos huecos de arco de medio punto sobre columnas con capiteles labrados [22]. Os recomendamos hacer un alto en este templo; es un lugar tranquilo y muy agradable.

Parador de Boceguillas

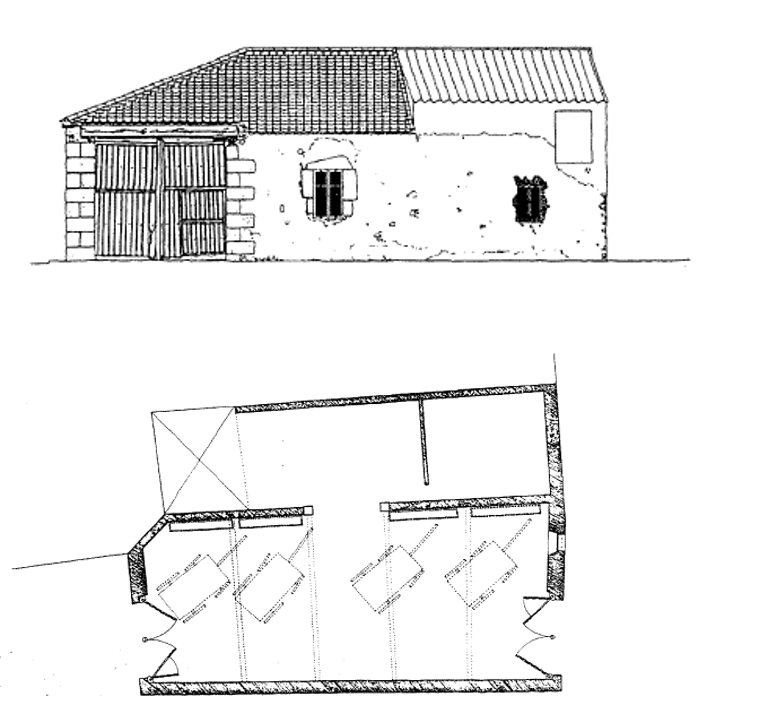

Existe un trabajo muy interesante de Luís Maldonado y Fernando Vela sobre los paradores que existieron en Boceguillas [23]. Parece ser que hubo varios, pero los autores se centran en dos en particular, a los cuales llaman parador 1 y parador 2, para mayor comodidad en la lectura de su trabajo, y ambos con posible fecha del siglo XVIII. El edificio del parador 1 aún sigue en pie; sin embargo, el parador 2, que sepamos, fue derribado. Vale la pena echar una hojeada al parador 1 y, sobre todo, a este trabajo para conocer un poco mejor los antiguos paradores de Boceguillas, su arquitectura y su circunstancia.

El parador 1 se encuentra situado en la Calle Real esquina con la calle Botica. La fachada que menos ha sido transformada es la que está en la parte trasera del edificio.

La venta “hospital” (Boceguillas)

Fisher y sus acompañantes se detuvieron en el pueblo de Boceguillas, que él llama “Bosseguillas”. Al entrar en la cocina de la venta, pensó haber penetrado en una “especie de hospital”. Ahora entenderéis el porqué: había “(…) dos niños con viruela (…), una mujer que había dado a luz hacía seis semanas y su bebé con brotes de viruela. Otro niño, que la había superado, había perdido un ojo. Al padre, que llevaba el negocio con ayuda de la hija menor, le faltaba un brazo.” [20] Parece casi imposible tal cantidad de infortunios y no nos extraña que, si esta descripción es cierta y no exagerada, al autor le pareciese estar en una sala de hospital. Y, por si fuera poco, el lugar presentaba una pobreza extrema y sin asomo de algún alimento que tomar.

Ventas y portazgo de Carabias

Esta es la parte más triste de nuestro itinerario. Vamos a ver, cronológicamente, algunos datos que tenemos. Madoz indica que existían dos hospederías en 1846: un parador y una posada [24]. Mellado, más o menos al mismo tiempo (1852), nombra las Ventas de Carabias, a la derecha del camino [9]. Y Valverde, unos cantos años más tarde (1886), habla de un “buen parador”, junto a una posada y un abrevadero [7]

Angulo comenta, en su libro sobre las ventas en la provincia de Segovia, que en el pueblo de Carabias hay personas que recuerdan haber oído hablar de la Venta de Carabias a sus padres o abuelos, pero no consigue situarla [3].

Por desgracia, en el lugar del antiguo edificio de la venta y portazgo se ha construido un edificio que parece un bloque de oficinas modernas, que no pega ni con cola con las edificaciones que rodean el lugar. La verdad que tal despropósito, que imaginamos habrá sido aceptado por el ayuntamiento en su día, es una muestra de nuevo de poder del dinero, como bien lo recordaba un vecino de Carabias en su magnífico blog sobre la historia del pueblo y donde se lamentaba de la desaparición de este emblemático antiguo edificio [25]. Os ponemos una foto del edificio histórico; del nuevo, nos negamos a incluir una foto en el blog.

“La posada y el ferrocarril” (Carabias)

Por último, os pasamos una reseña histórica. El diario La Atalaya describe una posada en Carabias, al inicio del siglo XX, cuando la aparición del ferrocarril hundió la economía de la hospedería. Os transcribimos la descripción de la venta que hace el articulista (firma como “FLICK”, no sabemos quién sería): “A la una del día nos detenemos a comer en Carabias, un pueblecillo de escasos vecinos, que se alza al lado de la carretera. Entramos en la única posada del pueblo, donde solo tienen patatas y vino. En el pueblo no hay tampoco más. Pero los venteros son buena gente y se prestan a aderezarnos con sus patatas unas chuletas que llevamos a prevención. Pasamos a la cocina mientras las viandas se condimentan. El hogar es de los más antiguos de esta tierra. Está situado en el centro de la habitación. Arde la leña sobre unos ladrillos. Sobre ella se alza un arco de hierro, de cuyo centro pende el llar. En torno hay bancos, donde nos sentamos. Antaño – nos dice el ventero – cuando la carretera tenía importancia, había casi siempre, calentándose, quince o veinte carromateros. El ferrocarril mató a los mesones. Hoy apenas viene nadie.”[26] La línea de ferrocarril de la que habla el artículo es el “Directo de Burgos”, línea que iba de Madrid a Burgos vía Aranda de Duero, hoy día solo funcional en el tramo de Burgos a Aranda y de Colmenar Viejo a Madrid.

REFERENCIAS

[1] José Javier Ramírez Altozano (2009). Historia de los Bosques Reales de San Lorenzo del Escorial. Editorial Vision Libros, Madrid, p. 249, pp. 283-285.

[2] Diario de Madrid, 26 de julio de 1798, p. 2.

[3] Julio Miguel Angulo López (2017). El mundo perdido de las ventas. Su huella en Segovia. Diputación de Segovia, p. 33, p. 129.

[4 Journal pour Tous (1850-1890). Collection Jaquet. Bibliotèque nationale de France. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531565180.r=juanilla?rk=21459;2

[5] Isidoro de Antillón (1815). Elementos de la geografía astronómica, natural y política de España y Portugal. Imprenta de Estévan, Valencia, segunda edición, p. 280.

[6] Manual de Diligencias para el año 1831. Imprenta de Don Miguel de Burgos, Madrid, pp. 34-35. Biblioteca Digital Hispánica.

[7] Emilio Valverde y Álvarez (1886). Guía del antiguo reino de castilla. Provincias de Burgos, Santander, Logroño, Soria, Ávila y Segovia. Imprenta de Fernando Cao y Domingo de Val, Madrid, pp. 332-334. Biblioteca Digital de Castilla y León.

[8] Sebastián de Miñano (1826). Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal. Tomo III. Voz: “Concejo de Santo Tomé del Puerto”. Imprenta de Pierart-Peralta, Madrid. Biblioteca Virtual de Castilla y León.

[9] Francisco de Paula Mellado (1852). Guía del Viajero en España. Establecimiento Topográfico de Mellado, quinta edición, Madrid: 68-73. Biblioteca Digital Hispánica.

[10] Germond de Lavigne (1866). Itinéraire de l’Espagne et du Portugal. Librairie de L. Hachette, deuxième édition, Paris, pp. 511-513. Biblioteca Digital Hispánica.

[11] Richard Ford (1845). A hand-book for travellers in Spain, and readers at home (part II). John Murray, London, p. 893. Biblioteca Digital de Castilla y León.

[12] Pascual Madoz (1847). Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Tomo IX. Voz: “Juanilla”. Imprenta del Diccionario Geográfico, a cargo de D. José Rojas, Madrid. Biblioteca Digital de Castilla y León.

[13] Paul Balagny (1903). Campagne de l’empereur Napoléon en Espagne (1808-1809), Tome 2. Bibliothèque nationale de France.

[14] El Universal, 6 diciembre de 1822. Hemeroteca Digital (BNE).

[15] Boletín Oficial de Segovia, 4 febrero 1857, p. 4.

[16] Pedro Llabrés (1946). Estampas Viejas entre Madrid y Segovia, p. 20.

[17] Web de Santo Tomé del Puerto. http://www.santotomedelpuerto.es/historia

[18] Comparador de mapas. Instituto Geográfico Nacional (IGN). https://www.ign.es/web/mapasantiguos/index.html

[19] Instituto Nacional de Estadística (1950). Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de España. Provincia de Segovia. Sucesores de Rivadeneyra S.A., Madrid, p. 33. Biblioteca Digital de Castilla y León.

[20] Christian August Fischer (1801). Viaje de Ámsterdam a Génova pasando por Madrid y Cádiz en los años 1797 y 1798. Traducción al castellano del original en alemán realizada por Hiltrude Friederich-Stegmann, Publicaciones de la Universidad de Alicante (2007), p. 192.

[21] Giuseppe Baretti (1770). Viaje de Londres a Génova a través de Inglaterra, Portugal, España y Francia. Traducción al castellano de los originales inglés e italiano realizada por Soledad Martínez de Pinillos Ruiz, Editorial Reino de Redonda, Barcelona (2005), pp. 575-576.

[22] Wikipedia, entrada “Iglesia de la Asunción (Castillejo de Mesleón)”.

[23] Luis Maldonado Ramos y Fernando Vela Cossío (1998). Ventas y paradores segovianos en el Camino Real de Bayona. Estudio comparado de sistemas constructivos de la Arquitectura Popular. II Congreso nacional de historia de la construcción, pp. 305-311. Repositorio Universidade Coruña. https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/10585

[24] Pascual Madoz (1846). Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Tomo V. Voz: “Caravias”. Imprenta del Diccionario Geográfico, a cargo de D. José Rojas, Madrid. Biblioteca Digital de Castilla y León.

[25] Web Aprendiz de biólogo y artista. http://sergiodecarabias.blogspot.com/2016/03/crimen-patrimonial-en-carabias.html

[26] La Atalaya. De Santander a Madrid a pie. 5 diciembre 1919. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica.